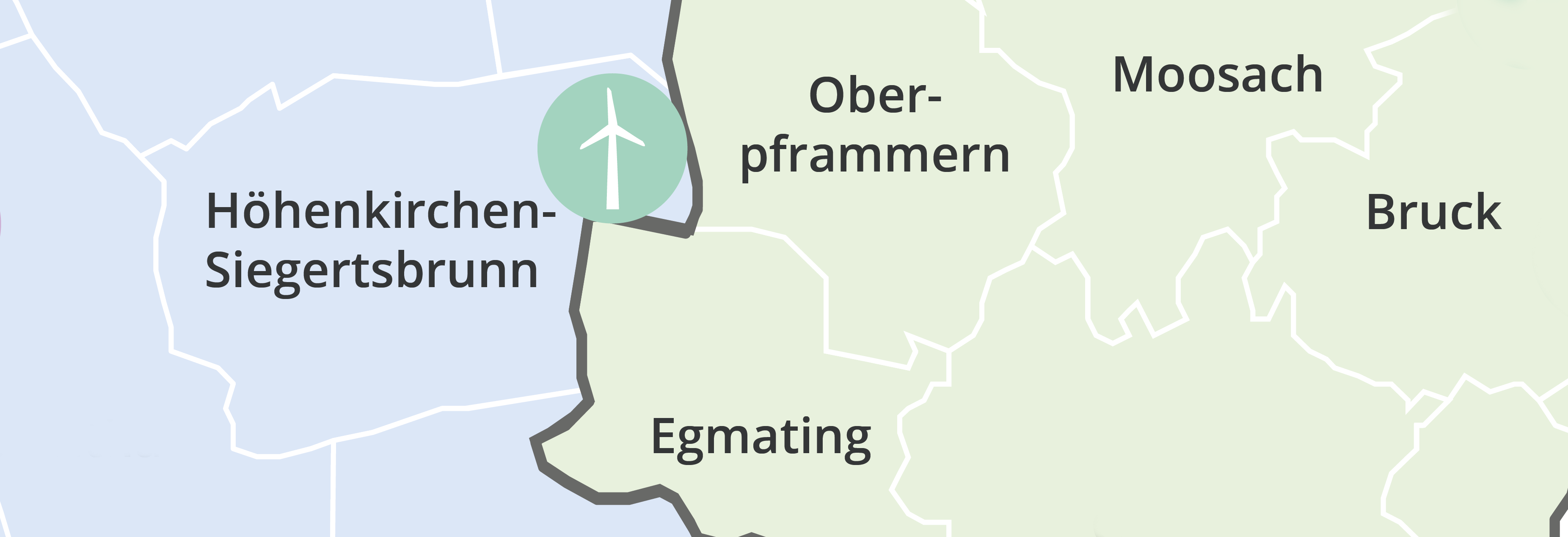

Obwohl die Anlagenstandorte auf Höhenkirchner Flur liegen, möchten die drei Nachbargemeinden sowie die beiden Landkreise die Planungen zur Umsetzung von Windenergieanlagen gemeinsam vorantreiben. Das ist darin begründet, dass die Standorte Auswirkungen auf die beiden Gemeinden im Nachbarlandkreis haben werden – sowohl in Bezug auf die Sichtbarkeit durch die Lage an der Landkreis-/Gemeindegrenze als auch durch die Begrenzung der Ausbaumöglichkeiten für eigene Windenergieanlagen.

Daher sollen sowohl standortbezogene Machbarkeitsuntersuchungen als auch die weiteren Planungen in enger gemeinsamer Abstimmung erfolgen. Im Falle der Realisierung von Windenergieanlagen werden auch gleichberechtigte finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten durch die anliegenden Kommunen und deren Bürgerinnen und Bürger verfolgt.

Die Planung

- 3 Windenergieanlagen (jede Gemeinde eine)

- Leistung 5 bis 6 Megawatt je Windenergieanlage

- Jährlicher Stromertrag 8 bis 9 Mio. Kilowattstunden je Windenergieanlage

- Umsetzung mit Bürgerbeteiligung